限定価格とは

「限定価格」とは、特定の条件や関係者、利用目的を前提に成立する価格を指します。

通常の市場(不特定多数を前提)で成立する「正常価格」とは異なり、

不動産の併合等を前提とした場合に隣地所有者、共有者といった特定の相手方にのみ成立するする価格です。

限定価格が発生する典型的な場面

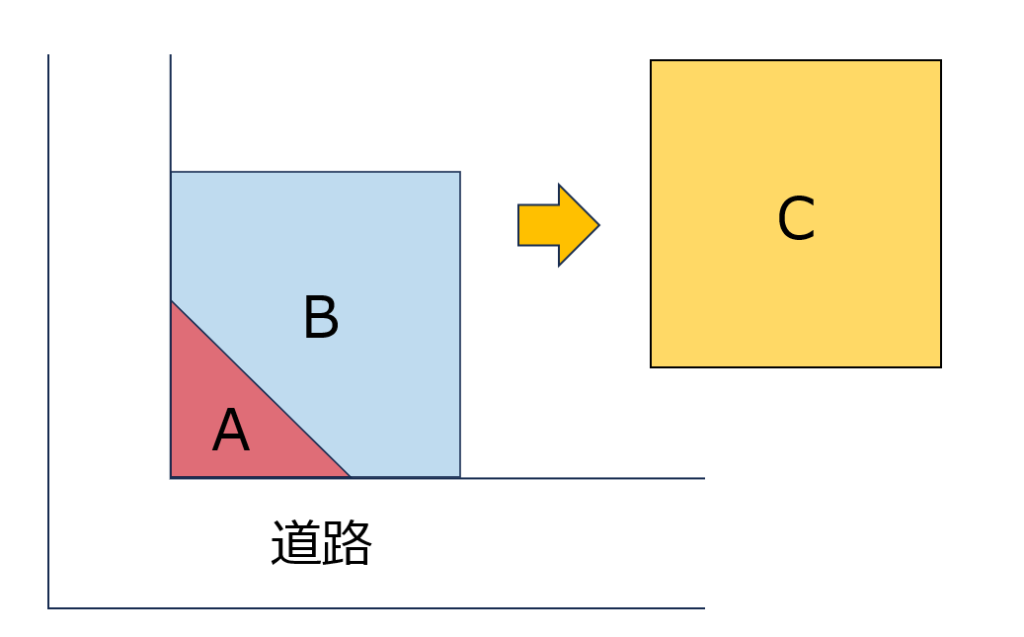

① 隣地の併合

たとえばA土地とB土地が隣接しており、A土地が不整形・角地でB土地を取得すれば整形地・角地となる場合。

A所有者にとっては土地の利用価値が大きく向上するため、一般の人よりも高値でB土地を買う合理性があります。

このように、併合によって生じる付加的価値を「増分価値」といいます。

② 借地権と底地の併合

借地人が底地を取得すると、地代負担がなくなり自由に利用できる「完全所有権」となります。

逆に地主が借地権を買い取っても、土地の利用制約がなくなり価値が上昇します。

このように権利関係の併合によって生じる付加価値も限定価格の一種です。

③ 共有持分の併合

共有者の一人が他の共有者の持分を買い取る場合も限定価格が発生します。

第三者が買っても利用できませんが、他の共有者が買って単独所有(共有持分100%所有)になると利用が自由になり市場性が上昇するため、

通常より高い価格(限定価格)が成立します。

増分価値とは

隣地や権利を併合することで、市場性や利用効率が上昇することで不動産全体の価値が上昇することがあります。

このときの「併合による価値上昇分」を「増分価値」といいます。

増分価値=併合後の価値−(A土地単体の価値+B土地単体の価値)

例:①の場合

まず、前提条件として土地価格、面積を下記の通りだとします。

-

A土地単体の価格:2,000,000円(面積:50㎡、単価:40,000円/㎡)

-

B土地単独価格:4,500,000円(面積:150㎡、単価:30,000円/㎡)

-

併合後(C土地)の価格:10,000,000円(面積:200㎡、単価:50,000円/㎡)

このとき増分価値は、

増分価値=10,000,000−(2,000,000+4,500,000)=3,500,000円

この3,500,000円が「併合によって新たに生じた価値上昇分(=増分価値)」です。

増分価値の主な配分方法

①でA土地の所有者がB土地を取得する場合、増分価値を全てB土地の価値に上乗せすると、B土地の所有者が増分価値による利得を全て得ることになり不公平です。

A土地とB土地の双方の所有者が併合によって恩恵を受けるために、この増分価値をどのように公平に配分するかを考える必要があります。

増分価値の配分の主な方法には下記の4パターンがあり、併合される不動産の状況や目的等に応じて、双方が公平になる適切な方法を採用します。

| 方法 | 概要 | 計算式例 | 配分比 |

|---|---|---|---|

| ① 単価比法 | 各土地の単価(円/㎡)で配分 | B土地単価(30,000円/㎡) ÷ (A単価(40,000円/㎡) + B単価(30,000円/㎡)) | 約42.9% |

| ② 面積比法 | 各土地の面積で配分 | B土地面積(150㎡) ÷ (A土地面積(50㎡) + B面積(150㎡)) | 75% |

| ③ 総額比法 | 各土地の価格総額で配分 | B土地総額(4,500,000円) ÷ (A土地総額(2,000,000円) + B土地総額(4,500,000円)) | 約69.2% |

| ④ 買入限度額比法 | 各土地の「買入限度額」で配分 |

(C土地総額−A土地総額)

{(C土地総額−A土地総額)+(C土地総額−B土地総額)}

⇩ (10,000,000円−2,000,000円)

{(10,000,000円−2,000,000円)+(10,000,000円−4,500,000円)}

|

約59.3% |

仮に④のパターンを採用した場合、A土地所有者におけるB土地の限定価格は、下記のようになります。

B土地の限定価格=B土地単体の価格+配分額(増分価値×配分比)

=4,500,000+(3,500,000×59.3%)≒ 6,580,000円

①の場合ではB土地単体の価格では450万円であったのに対し、限定価格では658万円となり、かなり大きな差がありました。

もちろんケースによって差は異なりますが、実際にこうした概念が無視されることで不公平な取引が行われることがあるのも事実です。

鑑定実務における判断ポイント

-

上記の計算方法はあくまで理論的配分モデルであり、

実際の鑑定評価では地域特性や個別条件(形状、接道、法規制、需要など)を考慮して採用方法を選択します。 -

隣地の利用価値向上や整形効果が大きい場合は、単価比や買入限度額比を重視。

-

一方で、面積が圧倒的に異なる場合は面積比や総額比で調整するなど、ケース・バイ・ケースの判断が必要です。

まとめ

限定価格は、通常の市場での価格とは異なり、特定の当事者・条件下で成立する限定的な価格です。

隣地の併合や借地・底地の統合、共有持分の整理などでは、「増分価値の配分」という観点から価格を算定することが、公平・公正な評価の鍵となります。

「隣地を買いたいけれど、いくらが妥当かわからない」、「親族間や借地の整理を公正に進めたい」など、

当社で不動産鑑定士が第三者の立場から限定価格や増分価値を適正に評価します。

通常の価格(正常価格)か限定価格のどちらで評価するべきかわからない場合でも、

まずは下記お問い合わせフォームより気軽にご連絡ください。